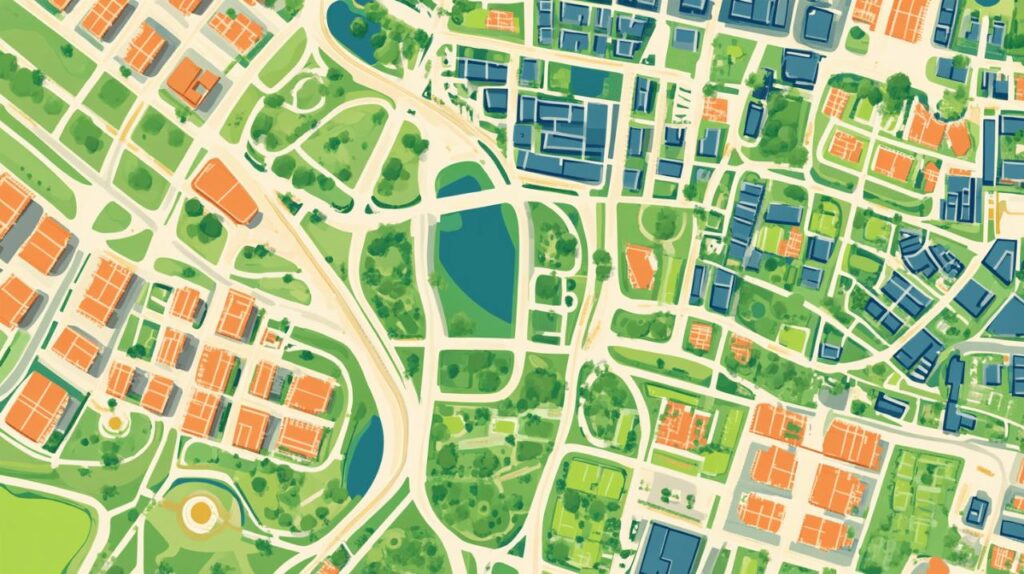

Le Plan Local d'Urbanisme constitue la pierre angulaire de l'aménagement urbain en France. Document structurant pour les communes, il définit les règles d'utilisation des sols et organise le développement territorial. Élaboré dans une logique de planification à long terme, le PLU transforme concrètement notre cadre de vie quotidien et façonne nos villes et villages.

Qu'est-ce que le Plan Local d'Urbanisme et quels sont ses objectifs ?

Le Plan Local d'Urbanisme, couramment appelé PLU, représente l'outil principal de planification urbaine à l'échelle communale ou intercommunale. Il a progressivement remplacé les anciens Plans d'Occupation des Sols (POS) depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000. Ce document administratif se compose d'éléments écrits et graphiques qui servent de référence aux collectivités, aux architectes, aux constructeurs et aux citoyens pour tout projet d'aménagement du territoire.

La définition et les fondements juridiques du PLU

Le PLU constitue un document d'urbanisme qui établit un projet global d'aménagement et fixe les règles d'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire concerné. Il s'inscrit dans le cadre juridique du Code de l'urbanisme, notamment les articles L.123-1, L.110 et L.121-1. Sa valeur juridique s'impose à tous les projets de construction et d'aménagement. Le PLU peut couvrir une seule commune ou, dans sa version intercommunale (PLUi), plusieurs communes travaillant en collaboration. Son élaboration suit un processus rigoureux défini par la loi, incluant des phases de diagnostic, de concertation et de validation par les autorités compétentes.

Les grands objectifs du PLU pour l'aménagement du territoire

Le PLU poursuit plusieurs finalités majeures pour l'aménagement du territoire. Il détermine les zones constructibles, les espaces verts à préserver et les emplacements des futurs équipements publics. Il organise le territoire en différentes zones : urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Cette répartition spatiale vise un développement territorial harmonieux intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales. Le PLU cherche à assurer l'équilibre entre renouvellement urbain et préservation des espaces naturels, tout en garantissant la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale. Il fixe également des règles précises concernant la hauteur des bâtiments, leur style architectural et l'utilisation des espaces, contribuant ainsi à façonner le paysage urbain.

L'impact du PLU sur les projets immobiliers des particuliers

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) représente un document fondamental pour tout propriétaire ou futur acquéreur immobilier. Ce document d'urbanisme fixe les règles précises de construction et d'aménagement sur le territoire d'une commune. Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) en 2000 pour remplacer les Plans d'Occupation des Sols (POS), le PLU organise le développement urbain en définissant notamment quelles parcelles sont constructibles et sous quelles conditions. Pour les particuliers ayant un projet immobilier, la compréhension du PLU s'avère déterminante car il conditionne directement la faisabilité technique et administrative de leurs ambitions.

Comment consulter le PLU avant d'acheter ou de construire

La consultation du PLU constitue une étape préliminaire indispensable pour tout projet immobilier. Plusieurs options s'offrent aux particuliers pour y accéder. La mairie reste le point central d'information où le document peut être consulté gratuitement, généralement au service urbanisme. De nombreuses communes proposent aujourd'hui une version numérique du PLU sur leur site internet officiel, facilitant ainsi la recherche. Pour une analyse complète, il faut examiner le règlement écrit qui détaille les prescriptions applicables à chaque zone, ainsi que les documents graphiques qui localisent précisément ces zones sur le territoire communal. Le rapport de présentation et le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) apportent des informations complémentaires sur les objectifs d'aménagement. En cas de doute sur l'interprétation des règles, une rencontre avec un agent du service urbanisme peut clarifier les points techniques. Cette démarche préventive permet d'éviter des achats de terrains non constructibles ou des projets incompatibles avec les règles locales d'urbanisme.

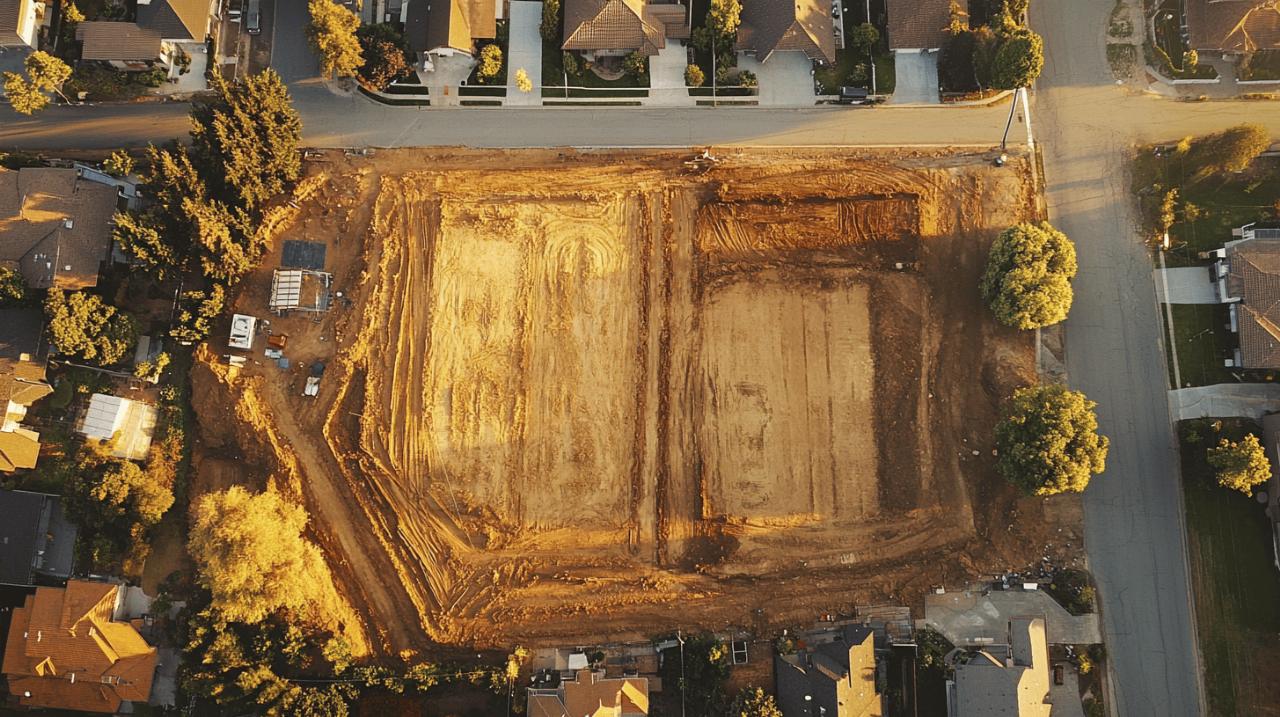

Les conséquences du zonage sur la valeur des terrains

Le zonage établi par le PLU influence directement la valeur économique des terrains. Le découpage du territoire communal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) détermine les possibilités de construction et donc le prix du foncier. Un terrain situé en zone U, immédiatement constructible, présente généralement une valeur marchande très supérieure à un terrain classé en zone A ou N où les possibilités de bâtir sont très limitées. Les contraintes réglementaires spécifiques à chaque secteur – comme les hauteurs maximales autorisées, les coefficients d'emprise au sol, les règles d'implantation par rapport aux voies et limites séparatives – modulent également cette valeur. Une modification du PLU peut transformer radicalement l'attrait économique d'une parcelle : un terrain agricole reclassé en zone constructible voit sa valeur multipliée, tandis qu'un déclassement inverse entraîne une forte dépréciation. Pour les propriétaires, cette dimension financière du zonage justifie une vigilance particulière lors des procédures d'élaboration ou de révision du PLU, durant lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations via l'enquête publique. En cas de contestation d'un classement jugé préjudiciable, un recours auprès du tribunal administratif reste possible dans un délai de deux mois après approbation du document.

Les recours possibles face à un PLU contestable

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) organise le développement urbain d'une commune en fixant des règles précises d'aménagement. Malgré la concertation qui accompagne son élaboration, ce document peut parfois ne pas répondre aux attentes des habitants ou présenter des dispositions jugées inadaptées. Dans ces situations, plusieurs voies de recours existent pour les citoyens ou groupes souhaitant contester un PLU ou certaines de ses dispositions.

La contestation administrative d'un PLU auprès du tribunal

La procédure de contestation d'un PLU passe principalement par le tribunal administratif. Tout citoyen peut présenter une requête devant cette juridiction s'il estime que le document d'urbanisme est entaché d'irrégularités. Cette démarche doit respecter un délai strict de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de la délibération approuvant le PLU. Pour être recevable, le recours doit reposer sur des arguments juridiques solides, comme le non-respect des procédures d'élaboration, l'incompatibilité avec des documents de rang supérieur (SCOT par exemple), ou des erreurs manifestes dans le zonage ou le règlement. Le tribunal peut alors annuler tout ou partie du PLU s'il juge la requête fondée. Cette annulation peut concerner l'ensemble du document ou seulement certaines dispositions spécifiques. À noter que durant la procédure, qui peut s'étendre sur plusieurs mois, le PLU contesté reste applicable sur le territoire communal.

Les actions collectives pour modifier un zonage inapproprié

Face à un zonage jugé inadapté, la mobilisation collective constitue une alternative aux recours contentieux. Les habitants peuvent se regrouper en association pour porter leurs revendications auprès de la municipalité. Cette démarche, moins conflictuelle, vise à engager un dialogue constructif avec les élus locaux. Lors des révisions ou modifications du PLU, ces groupements peuvent participer activement aux enquêtes publiques en formulant des observations précises et argumentées. Le commissaire enquêteur, chargé de recueillir ces avis, peut alors relayer ces préoccupations dans son rapport final. Par ailleurs, les habitants peuvent solliciter directement une modification du PLU auprès du conseil municipal ou intercommunal, en présentant un dossier documenté sur les problématiques identifiées et les solutions proposées. Les collectifs peuvent également s'appuyer sur l'expertise d'urbanistes ou de juristes pour renforcer la validité technique de leurs propositions. Si la commune lance une procédure de révision de son PLU, ces actions collectives prennent tout leur sens pour influencer les nouvelles orientations d'aménagement dans un cadre légal.